En busca del México que danza

Por Alejandra Zamora Canales

Fotografía: Alejandra Zamora

México se caracteriza por sus danzas populares como los jarabes, huapangos, sones, jaranas y polkas norteñas, sin embargo, los bailes que datan de la época prehispánica se han incorporado a los repertorios de las compañías de danza del país, sin embargo, estas coreografías distan de las escasas reminiscencias que sobrevivieron hasta nuestros días.

Ricardo Campos Castro, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Danza del Instituto de Artes (IA), de nuestra casa de estudios, charló con nuestra revista Gaceta UAEH sobre el papel que desempeñó la disciplina dancística en las sociedades prehispánicas, así como la labor de los profesionistas de la danza en el estudio y rescate de los pocos vestigios que aún quedan al resguardo de las comunidades indígenas.

Las crónicas históricas

El docente Garza señaló que la información que se tiene sobre la danza del México prehispánico se limita a las crónicas de los frailes durante el proceso de evangelización, los códices, vestigios arqueológicos encontrados sobre el pueblo mexica y el trabajo de preservación de los pueblos originarios tras La Conquista Española.

Durante esta época las danzas de los pueblos originarios de México fueron prohibidas por los evangelizadores y conquistadores europeos, quienes venían de un contexto donde la danza no era una expresión válida, el rendir culto a otros dioses era considerado como herejía y el continente europeo estaba saliendo del medioevo, un periodo histórico en el cual los cuerpos era considerados vehículos para el deseo y la carnalidad, por lo cual debían ser censurados.

Al llegar a América, los evangelizadores se percataron que la danza, el arte y la música eran ejes centrales para las sociedades mesoamericanas, así que retomaron las disciplinas, pero las dirigieron hacia el catolicismo. Por otra parte, se implementaron las danzas de conquistas, basadas en las danzas de moros y cristianos que se dieron durante la guerra entre españoles y árabes.

Las danzas que se preservan

Sin embargo, lo más cercano y vivo que se tiene actualmente son las danzas del palo volador, las danzas de quetzales, la danza de los pájaros rojos en la Huasteca, incluso algunas celebraciones, como el Xantolo o el Hanal Pixan del pueblo Maya de la península de Yucatán, las cuales tienen reminiscencias prehispánicas.

El doctor Ricardo Campos Castro destacó durante la entrevista que danzas como los mitotes, practicada por los pueblos indígenas del norte de país como los wixárika, coras y tepehuanos, conservan prácticas que hacen alusión a la reproducción de los mitos cosmogónicos sobre el origen del mundo, el sol, la continuidad.

“Justamente el danzar tiene que ver con esta creencia de que el movimiento es vida y las danzas tienen la finalidad de reproducir ese orden cósmico, es algo que se tiene que recrear constantemente”.

Estas prácticas se realizaban en distintos recintos dependiendo de la celebración, la finalidad o a la deidad a la que iba dirigida; podrían llevarse a cabo en los palacios, templos o incluso en las plazas públicas de los mercados.

Las artes prehispánicas y la guerra

La danza, junto con la música y la poesía tenían un papel vital en la sociedad prehispánica, ya que mediante estas artes, las personas se podían conectar con los dioses de su cosmogonía, incluso se tenía la creencia de que estas tres disciplinas estaban ligadas al día del nacimiento a partir del Tonalpohualli o el calendario del destino.

Campos Castro apuntó que, de acuerdo con el calendario, las personas nacidas en los días 1 Flor (Ce Xochitl) y 1 Mono (Ce Ozomatli) estaban predestinadas a dedicarse a las artes.

Entre las funciones que tenía esta práctica se encuentra el carácter ritual para solicitar favores a los dioses y la recreación de los mitos. De igual forma la danza y la guerra estaban relacionadas, de acuerdo con cronistas como Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún o Alvarado Tezozómoc, la práctica dancística antecede a los combates, pues celebraban las victorias y motivaban a los guerreros durante el enfrentamiento también se infiere que hacían la función como ensayos de tácticas bélicas.

Ricardo Campos Castro, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Danza del Instituto de Artes (IA).

“Se refiere que incluso había espías que se infiltraban en los pueblos enemigos para conocer sus modos de danza y conseguir indicios sobre la manera en que atacaban”, declaró el también etnocoreólogo del Instituto de Artes.

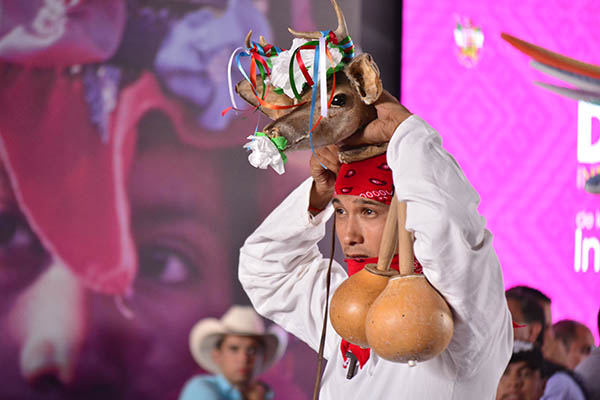

Las y los danzantes prehispánicos se caracterizaban por el uso de pintura corporal y facial para hacer alusión a las deidades o un elemento en específico, el arte plumario, la implementación de algunos elementos sonoros, tal es el caso de sonajas, los teponaxtles, conchas de tortugas, el uso del caracol, así como elementos focalizadores que permiten establecer la comunicación y purificación de los espacios con el uso del fuego, ramos de flores y humo de copal.

De acuerdo con Ricardo Campos Castro, los elementos que portaban los danzantes dependían de acuerdo al lugar social que la persona ocupaba en el mundo mesoamericano. Asimismo, había ocasiones en las que se realizaban danzas circulares y jerárquicas, donde toda la población participaba, al centro se colocaban los de mayor rango como los Tlatoanis, mientras que al exterior danzaban los de menor, como los Macehuales o los esclavos.

Reminiscencias

Para el docente Garza existe en la población una confusión entre aquellas danzas que tienen reminiscencias prehispánicas y las propuestas que se presentan al público como prehispánicas en diferentes plataformas, pero que en realidad son trabajos de creación escénica.

Enfatizó que es necesario hacer la distinción entre las danzas prehispánicas, aquellas ubicadas en el periodo histórico previo a la Conquista y de la cual no se tienen muchos referentes más allá de los códices y vestigios arqueológicos; las danzas de evangelización, donde hay representaciones hacia las grandes figuras prehispánicas como Moctezuma o Cuauhtémoc pero cuya presencia religiosa se encuentra con mayor fuerza, tal es el caso de las danzas de concheros; las prácticas de reminiscencias que vienen de pueblos originarios con una larga trayectoria, como los totonacos y nahuas, quienes en la transmisión de sus sistemas de creencias y prácticas rituales se pueden hallar algunos conceptos, ideas y formas de percibir el mundo.

Por otro lado, se encuentran las creaciones escénicas que toman como referente los pocos elementos que quedan de las danzas prehispánicas y que han sido investigados por otras disciplinas, como la arqueología.

A consecuencia de esto, exhortó a las y los futuros profesionistas de la danza a replantear el concepto, primero reconociendo que las propuestas regentes son interpretaciones contemporáneas de las originales, y en segundo lugar mostrar un mayor compromiso sobre las prácticas de comunidades originarias que tienen un verdadero remanente histórico, dejar de anclarlas al pasado y considerarlas como poblaciones alejadas a la actualidad.

“Debemos trabajar de la mano con ellos para generar propuestas de manera vinculada, porque en muchas ocasiones los profesionales de la danza no han asumido este compromiso con las poblaciones que representan en escena”, enfatizó Campos Castro.

A su vez, hizo un llamado a reflexionar sobre la ética profesional ante la cultura popular, la cual ha sido considerada del dominio público o parte de la identidad del país, dejando en el anonimato a las personas que se encuentran detrás.

“¿Cuántas veces te has acercado a las comunidades y les has pedido permiso para hacer la representación?, ¿Cuánto porcentaje de lo que vendes en taquilla es destinado a las comunidades que tomas de referente?”, recalcó al finalizar.