CAPÍTULO TERCERO

CONCEPTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

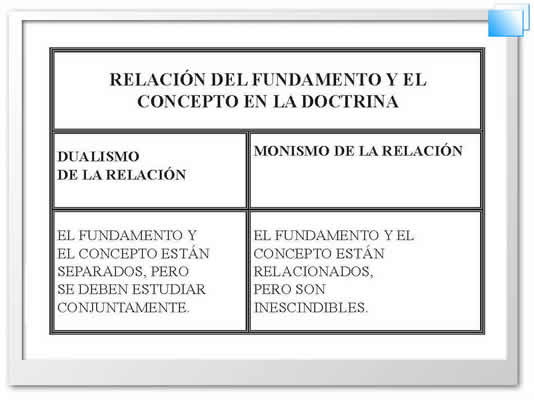

El concepto está íntimamente relacionado con el fundamento, pues supone una justificación y el empleo de una terminología determinada. La doctrina considera al concepto y al fundamento como materias separadas, pero estudiables conjuntamente[1] (dualismo de la relación concepto/ fundamento) o como cuestiones relacionadas, pero completamente inescindibles[2] (monismo de la relación concepto/fundamento).

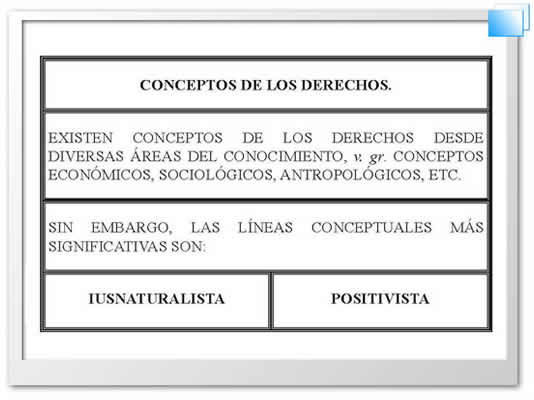

Nosotros partiremos de la consideración conjunta del concepto y el fundamento, desde una postura dualista de la relación, ya que así es posible evitar confusiones que no sólo hacen irresoluble el problema, sino que terminan por situarnos en lo que Peces-Barba llama reduccionismos fundamentalista y funcionalista[3]. En esta tesitura, abordaremos las más significativas líneas conceptuales[4] (iusnaturalista/positivista) y mostraremos la postura que consideramos adecuada.

I. CONCEPTO IUSNATURALISTA

El iusnaturalismo, como doctrina filosófica para entender el Derecho, está sustentado en la idea de un orden objetivo suprapositivo, universal y permanente. Para el iusnaturalista existen dos órdenes normativos: el natural y el positivo. Si bien es cierto, no podemos hablar de una doctrina unitaria, también lo es que, generalmente, los planteamientos iusnaturalistas coinciden en:

1) La existencia de un orden objetivo, absoluto y permanente, previo al Estado y, por ende, superior a éste.

2) Ese orden está supraordinado al derecho positivo. Éste debe adecuarse a aquél.

3) Existen dos Derechos: el natural y el positivo.

4) En las direcciones modernas, se habla de un iusnaturalismo en su acepción deontológica “como sistema universal e inmutable de valores, es decir, que se subraya el papel del derecho natural como especial sistema de legitimidad, buscando una cierta objetividad y racionalidad, pero no de carácter absoluto y permanente, sino en revisión y posible evolución”[5].

En este orden de ideas, quien mantenga un concepto iusnaturalista de los derechos fundamentales aceptará que son derechos per se, emanados de ese orden objetivo de valores de carácter universal, descubrible a través de la razón o revelado por la divinidad. Al tener vida, independientemente del orden positivo, no requieren ineluctablemente su reconocimiento, aunque tengan la vocación o demanda de ser positivizados. Mantienen un concepto iusnaturalista de los derechos fundamentales, los Profesores Fernández-Galiano, Eusebio Fernández[6] y A. E. Pérez Luño.

II. CONCEPTO POSITIVISTA

La doctrina del positivismo jurídico niega la existencia de un Derecho natural. No hay más Derecho que el formulado por el Estado a través del órgano competente. El Derecho positivo, como único Derecho, no es justo o injusto, sino válido o inválido; validez que depende del hecho de haber sido elaborado de conformidad a un procedimiento específico. Las normas positivas son coactivas o están respaldadas por la coacción.

Las características del positivismo son concordes con la aparición y consolidación del Estado en la modernidad, que detenta el monopolio de la fuerza y de la producción normativa. El positivismo evita la dimensión valorativa o los contenidos materiales en el Derecho, lo cual no significa exclusión, sino llanamente desinterés o una no necesidad de su abordamiento. En posturas radicales, como las positivistas lógicas, engendra la negación de los valores al no ser posible su verificación empírica.

Para quien sostenga un concepto positivista, los derechos fundamentales serán Derechos Positivos. Aun cuando no se niegue la posibilidad de contenidos morales, en ningún caso podrán ser reputados como derechos. En postura extrema, los derechos serán (como cualquier otra norma del ordenamiento) resultado de la formulación por parte del Órgano Legislativo, razón de más para desinteresarse por cualquier contenido moral o, inclusive, para negarlo o estimar que en todo caso la moralidad es determinada por el propio Estado. Sostienen un concepto positivista, entre otros, Norberto Bobbio y el Profesor Peces-Barba.

III. CONCEPTO DEL MODELO INTEGRAL DE GREGORIO PECES-BARBA

Las direcciones fijadas por los conceptos iusnaturalistas y positivistas de los derechos son el epicentro de las disquisiciones teóricas. Ninguno de ellos es, en exclusiva, suficiente a nuestro entender. La aserción hace previsible buscar otra propuesta. Esta es la del modelo integral de Peces- Barba.

Vimos que para el Profesor[7] los derechos fundamentales vienen a implicar una trialidad, al ser una pretensión moral justificada (moralidad); un subsistema dentro del sistema jurídico (incorporación de la pretensión moral al orden positivo -normatividad-); y, una realidad social (eficacia). El concepto se sitúa en el segundo elemento de la trialidad o, como dice Peces-Barba, en el para qué de los derechos.

Para el filósofo citado, los derechos fundamentales sólo lo serán por el reconocimiento que de las pretensiones morales haga el ordenamiento jurídico. Se niega la existencia de los derechos fuera del campo positivo. Esto evidencia la asunción de la metodología positivista para la conceptualización de los derechos fundamentales, ya que fuera del campo jurídico sólo encontraremos moralidad (crítica), ciertamente separada del Derecho, pero conectada o acercada a través de la mediación del poder político democrático.

No se debe objetar el empleo de herramientas positivistas para definir los derechos, pues éstas son propias de la consolidación del Estado moderno que terminó la pluralidad normativa medieval. Sin embargo, es imposible ceñirnos, sin más, a tales herramientas, bajo pena de caer en agudo formalismo.

Las líneas precedentes no deben ser interpretadas como tendencioso olvido de la relevancia histórica del iusnaturalismo en la formación del objeto de estudio. Empero, queremos destacar que no compartimos las objeciones que se hacen al modelo, puesto que usar métodos del positivismo no significa reducir el fundamento a la positividad, o bien, provocar incompatibilidad con la idea misma de los derechos.

El usar metodología positivista en la conceptualización no equivale a rechazar la moralidad, pues el modelo reconoce expresamente un fundamento moral o, si se quiere, acepta que son los valores de la dignidad humana los que nutren los derechos fundamentales. En consecuencia, el modelo integral no es simple positivismo, sino que sigue los cánones del llamado positivismo ético. Es de afirmación recurrente que la metodología positivista deviene en mero voluntarismo del poder y que su posición neutral respecto de los valores supone que el Estado termine por determinar lo justo (con la temible violación de los derechos). Sin embargo, se olvida -o se oculta- que desde la trinchera iusnaturalista, ese famoso orden objetivo, universal y maravilloso para toda clase de seres angelicales, en algún momento debe aterrizar en el campo del poder (de cualquier poder, no sólo el del Estado) y ahí padecerá de aquello que se critica.

Recordemos que desde el iusnaturalismo se han “justificado” terribles aberraciones, crímenes contra la humanidad y movimientos subversivos. Antonio Ruiz de la Cuesta es claro:

Pero también ha de reconocerse que el pluralismo inherente a estas concepciones [a las positivistas se refiere] ha contribuido históricamente a reforzar muy positivamente los principios de tolerancia, libertad y necesario respeto hacia otras opciones ideológicas en el plano filosófico-jurídico; mientras que, paradójicamente, desde posiciones iusnaturalistas en su versión escolástico-medieval y en sucesiva reediciones históricas de signo radical, se han defendido y practicado la intolerancia ideológica y la más feroz intransigencia, sirviendo de apoyos a regímenes autoritarios y totalitarios, enemigos de las libertades y del respeto efectivo a los derechos humanos fundamentales[8].

Aceptamos que la anterior respuesta no alcanzaría las posturas iusnaturalistas moderadas, empero, éstas, con su defensa de los derechos humanos per se, se verán orilladas a recurrir al positivismo si es que no quieren quedarse en construcciones de tinta[9].

Pensamos que el modelo integral resulta adecuado respecto de las líneas conceptuales iusnaturalista y positivista, pues está abierto plenamente a la moralidad y la reconoce como fundamento de los derechos. Se objetará que esa moralidad se transforma en un mero acto de voluntad del poder por lo que sería mejor aceptar que tenemos una moralidad previa que es imperativo asumir. No obstante, esa moralidad no es producto de la elección cínica del poder, sino que en el modelo es decantada en la historia e identificada por la reflexión racional en una sociedad en la que se ha institucionalizado y consensado un poder democrático.

Dada la situación de constante tensión en los derechos fundamentales, a nuestro juicio, es mejor la propuesta del modelo integral de Peces- Barba que esperar una moralidad dotada de signos jurídicos, impuesta al ser humano por su “bien”.

Los paladines del iusnaturalismo cuestionarán que el modelo no explica qué sucede con los derechos en los Estados dictatoriales y fundamentalistas que no han incorporado esa moralidad. ¿Acaso la población de aquéllos lugares carece de derechos fundamentales? La respuesta tiene dos matices. Uno terminológico, ya que el modelo nunca ha rechazado la moralidad no juridificada en el Estado democrático ni en los Estados fundamentalistas, dictatoriales, totalitarios, etc. Los iusnaturalistas hallarán aquí la demostración de la necesidad de compartir sus postulados. No nos apresuremos. Si ellos llaman derechos humanos a lo que el modelo llama moralidad crítica, ¿en qué cambian las cosas? Si de lo que se trata es de conservar un término, el propio modelo no desautoriza el uso de derechos humanos para las pretensiones morales justificadas no juridificadas. Ergo, los moradores de tales tierras sí tendrán derechos humanos. Se insistirá en que no son los derechos fundamentales preconizados por la teoría trialista. Aquí entra en juego el segundo matiz. Es evidente que muchas pueden ser las objeciones. Sin embargo, más que objeción, sentimos que en el fondo es un capricho de la metodología iusnaturalista de actuar, cual rey Midas, absolutizando todo lo que toca. No podemos exigir un extremo de absolutismo al modelo integral. Si lo que se quiere es reconocer, en el supuesto referido, que esos seres humanos carecen de derechos fundamentales, la respuesta es afirmativa. Esto no es un defecto del modelo o un error, pues tampoco vemos que los seres queden mejor situados con los postulados iusnaturalistas.

Siguiendo las líneas principales del modelo integral o trialista, sometemos a su consideración el siguiente concepto de los derechos fundamentales:

Son pretensiones morales juridificadas por la acción del poder político democrático, que son eficaces gracias a la intervención de las personas actuantes en la realidad social.

CUADRO RESUMEN 1.

CUADRO RESUMEN 2.

CUADRO RESUMEN 3.

[1] Vid. PRIETO SANCHÍS, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p.18; PECES-BARBA, Gregorio, et al., Curso de derechos fundamentales, Teoría General, BOE-Universidad Carlos III, Madrid,1995, pp.101-103.

[2] Vid. RODRÍGUEZ TOUBES, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 20 y 80.

[3] Vid. PECES-BARBA, op.cit., p.103.

[4] A efectos de este estudio, pues existen conceptos realistas, sociológicos, antropológicos, económicos, históricos, etc.

[5] PEREZ-LUÑO, Antonio-Enrique, et al., Teoría del Derecho, Una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, Madrid, 1997, p.73.

[6] El Profesor Eusebio Fernández afirma: “Si la postura defendida por A. E. Pérez Luño, es, según él lo manifiesta, una postura iusnaturalista, yo no tengo ningún especial interés en dejar de reconocer que la mía también lo es, como tampoco tengo ningún impedimento en considerarme iusnaturalista en un sentido deontológico, crítico, abierto y funcional”. Teoría de la justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1991, p. 113. Sin embargo, con importantes matizaciones que colocarían al filósofo fuera de las concepciones cerradas y extremas del positivismo.

[7] Vid. Capítulo Segundo.

[8] PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 83.

[9] Antonio Fernández Galiano expresa: “Si, conforme señalamos en el capítulo precedente, se entienden los derechos fundamentales como una realidad suprapositiva anterior al Derecho Positivo, la fórmula es válida , pero resultará utópica en el terreno práctico. En efecto, cuando página atrás hablámos de la garantía de estos derechos, decíamos que era necesario rodearlos de un eficaz sistema que asegure al individuo el ejercicio de los mismo y disponga los mecanismos procesales precisos para su defensa en el caso de que fueran violados o impedidos en su realización. Ahora bien, resulta evidente que ese sistema tutelar tiene que ser proporcionado por el Derecho Positivo, el cual determinará los modos y circunstancias en el que el derecho o libertad pueden ejercerse sin trabas, así como las fórmulas y procedimientos utilizables por el titular cuando así no fuera. Para lo cual resulta inexcucable [sic] que el propio ordenamiento comience por reconocer que tales derechos existen, formulándose a través de sus normas”. Derecho Natural , Introducción Filosófica al Derecho, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1989, p. 287.