Luciérnaga

Impacto de la morbimortalidad en México en dos periodos de tiempo

Por Asael Ortiz Lazcano

Profesor investigador de ICSHu

Fotografía: Especial e investigador

El pasado viernes 05 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la pandemia por COVID-19, la cual dejó más de 764 millones 416 mil personas que contrajeron el virus en 273 países de todo el mundo, lo que ocasionó el fallecimiento directa o indirectamente de alrededor de 20 millones.

De acuerdo con información difundida por el portal de Aristegui Noticias, en México, un total de 7 millones 587 mil 643 personas se enfermaron de coronavirus, de las cuales 333 mil 913 perdieron la vida, de acuerdo con el último informe técnico referente al Coronavirus, emitido por la Secretaría de Salud el 2 de mayo.

El gobierno de México implementó la Estrategia Nacional de Vacunación, la cual logró inocular al 84% de los connacionales. A pesar de ello, la Secretaría de Salud aún estima 12 mil 182 activos actualmente y aún se reportan contagios; sin embargo, la gravedad de la enfermedad ha disminuido gracias a las vacunas y medidas de salubridad. Según los datos oficiales, solo se registra una ocupación hospitalaria de entre el 1% y el 3%, mientras que los decesos han disminuido en gran cantidad.

Aunque la OMS determinó que el COVID-19 ya no representa una emergencia sanitaria mundial, luego de más de tres años, esta enfermedad llegó para quedarse, así que hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo para no bajar la guardia ni desmontar la infraestructura sanitaria.

En este contexto, comparto los resultados de un estudio sobre población hablante de lengua indígena en México y el impacto de la morbimortalidad frente a la vacunación durante la pandemia.

Con base en Datos Abiertos COVID-19, publicados por la Dirección General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud federal, hago un comparativo de tres momentos en el tiempo que se tomaron, la base de datos del 1º de julio de 2020, la base de datos del 20 de mayo de 2021 (8.83%) y la base de datos del 31 de diciembre del año 2021 (55.89% de vacunados) para calcular: Tasas de crecimiento de infección y mortalidad, Tasas de primera categoría de contagio, mortalidad y letalidad, Riesgos relativos y odds ratio de contagio, mortalidad y letalidad.

La importancia de la vacunación frente a la justicia social

María Teresa Valenzuela, Vicedecana de Investigación en la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Santiago, Chile, en su artículo titulado “Importancia de las vacunas en salud pública: hitos y nuevos desafíos” refiere que, para enfrentar la erradicación y control de ciertas enfermedades susceptibles de inmunización, se debe vacunar a un porcentaje alto de la población, tal y como se ha hecho históricamente. Por ejemplo, el Estado de Israel, en el año de 2021, vacunó al 75% de las personas mayores de 60 años y observó disminuciones del 60% en hospitalizaciones de forma casi inmediata.

Sin embargo, el reto para los gobiernos de cualquier país, es cómo implementar la vacunación universal si la mayor parte de su población no cuenta con seguridad social, es decir, un sistema basado en cotizaciones que garantizan la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos.

Pero, en la actualidad, la seguridad social se ha convertido en un reto universal porque sólo 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura adecuada. Es decir, más de la mitad de las personas no dispone de ninguna forma de protección social.

En el caso de México, las altas carencias a la seguridad social se han evidenciado en la pandemia del Sars-Cov-2. Para la población indígena esta privación social alcanzó 78.2% en 2018, aunque en las localidades rurales asciende a 88.2% para la misma población y el mismo año.

Otra carencia importante para la población indígena es la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda, 57.5% de la población indígena no contaba con ellos. En las zonas rurales solo una de cada cinco personas indígenas contaba con acceso a los servicios básico en la vivienda.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), analizando la medición multidimensional de la pobreza en México en 2018, encontró que 70% de la población indígena y 39% de la población NO indígena (42% de la población en México) se encuentra en situación de pobreza, con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades tanto alimentarias como no alimentarias.

La población indígena presenta una alta proporción de personas con déficit en cinco de las seis carencias sociales en comparación con la población no indígena.

Resultados

Se realizó el cálculo de las tasas de crecimiento de contagios, para ello se hicieron tres bloques en el tiempo, el primero de ellos del 1º de julio al 31 de diciembre de 2020, otro momento fue del primero de julio de 2020 al 20 de mayo de 2021, un tercer momento que se calculó fue del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2021 (ver cuadro 1).

Cuadro 1

México: tasa de crecimiento geométrica de infección y mortalidad del COVID-19 en tres momentos diferentes, de la población hablante de indígena, 2020-2021

| 1 julio al 31 diciembre 2020 | 1 julio 2020 a 20 mayo 2021 | 21 mayo 2021 a 31 dic 2021 | |

| Entidad | Total | Total | Total |

| Infección | 634.4 | 22770.5 | 511.6 |

| Defunciones | 555.1 | 912.0 | 213.8 |

Fuente: cálculos propios con base en información de Datos Abiertos COVID-19, de la Secretaría de Salud, descargados de: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

En términos generales se observa que en el primer periodo, del primero de julio al 31 de diciembre de 2020 las tasas de contagio si bien eran altas, fueran superadas por el periodo del 1º de julio de 2020 al 20 de mayo de 2021. Para el periodo del 20 de mayo al 31 de diciembre del año 2021, a partir de la vacunación a nivel nacional en contra del COVID-19, las tasas de crecimiento de infección para la población total en México fueron negativas en 25 entidades, aunque en la población indígena no alcanzó este comportamiento, sí disminuyó de forma importante.

Por lo que respecta al comportamiento de la tasa de crecimiento de la mortalidad en los tres espacios de tiempo en el contexto nacional, se diferencia de la tasa de contagio, dado que presenta una tendencia a la baja. En la tasa de crecimiento de la mortalidad en el periodo del primero de julio al 31 de diciembre de 2020 -sin vacunas- el crecimiento de la mortalidad era exponencial, con una tendencia positiva ascendente.

Al revisar el periodo de tiempo del primero de julio de 2020 al 20 de mayo de 2021, dado que solo una pequeña parte de la población estaba vacunada, la tendencia de la mortalidad por la inercia, aumentó de forma significativa.

Para el periodo de 21 de mayo al 31 de diciembre de 2021, a partir de la vacunación a nivel nacional en contra del COVID-19, las tasas de crecimiento de mortalidad sufrieron una baja importante, 27 entidades observaron tasas inferiores de crecimiento de la mortalidad, esto con respecto al periodo anterior, lo que corrobora que el inicio de la vacunación en la población indígena también tuvo un impacto importante en el comportamiento de las defunciones.

Por otra parte, revisando las tasas de primera categoría también llamadas tasas de prevalencia, de tres fenómenos, de contagio, letalidad y mortalidad en el contexto nacional para la población hablante de lengua indígena, también se observa un comportamiento similar, en un primer momento sufren un incremento significativo para después disminuir su intensidad, sobresaliendo la importancia del periodo del inicio de la vacunación en México (ver cuadro 2). El contagio tiene un comportamiento diferencial, aumentó incluso con el inicio del periodo de vacunación, justo por la inercia de la pandemia, pero los otros dos fenómenos disminuyeron de forma importante.

Cuadro 2

México: tasas de primera categoría de contagios, letalidad y mortalidad, de la población hablante de lengua indígena, para dos periodos de tiempo2020-2021

| 1º julio 2020 al 20 mayo 2021 | 21 mayo al 31 de diciembre 2021 | |||||

| Tasa de contagio | Tasa de letalidad | Tasa de mortalidad | Tasa de contagio | Tasa de letalidad | Tasa de mortalidad | |

| Entidad | Total | Total | Total | Total | Total | Total |

| Total | 407.3 | 16290.6 | 52.5 | 9980.8 | 10833.4 | 21.8 |

Fuente: cálculos propios con base en información de Datos Abiertos COVID-19, de la Secretaría de Salud, descargados de: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

La letalidad es la relación entre los fallecidos que se contagiaron de COVID-19, entre todos los contagiados de esa enfermedad, para un determinado año y lugar. En el primer periodo la letalidad alcanzó 16 mil 290.6 defunciones por cada cien mil habitantes infectados de COVID-19, y para el periodo 21 de mayo al 31 de diciembre bajó a 10 mil 833.4 fallecidos por cada cien mil habitantes infectados de COVID-19.

La tasa bruta de mortalidad refleja el número de fallecidos sobre el total de la población hablante de lengua indígena para el contexto nacional, pasando de 52.5 defunciones a 21.8 decesos por cada 100 mil habitantes. Estas tasas de letalidad y mortalidad se modificaron significativamente a la baja durante el periodo del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2021, donde se finalizó con más del 50% de la población mexicana inmunizada para finales del año 2021.

Por lo que hace a la tasa de crecimiento de contagio de las 14 comorbilidades que se analizan, en 11 de ellas se observó una disminución en el periodo 21 de mayo al 31 diciembre 2021 con respecto al periodo 1º de julio de 2020 al 20 de mayo de 2021. Rutinariamente se expresa la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés usando probabilidades, a partir de estas probabilidades se construyen los riesgos relativos ente dos periodos. La probabilidad se construye a partir del cociente número de eventos ocurridos entre el número de eventos totales.

El comportamiento de la mortalidad en las comorbilidades también presentó un comportamiento similar, en donde en 13 de ellas se advierte una disminución con respecto al periodo anterior, validando que el proceso de vacunación generó una disminución en los infectados y fallecidos por COVID-19 (ver cuadro 3).

Cuadro 3

México: comorbilidades y tasa de crecimiento de cada una de ellas de la población hablante de lengua indígena en dos periodos diferentes

| Comorbilidad o característica de condición social | 1º julio 2020 al 20 mayo 2021 | 21 mayo al 31 de diciembre 2021 | ||

| 1º de julio de 2020 al 20 de mayo de 2021 | 20 de mayo de 2021 al 31 diciembre 2021 | 1º de julio de 2020 al 20 de mayo de 2021 | 20 de mayo de 2021 al 31 diciembre 2021 | |

| Intubado | 367.9 | 108.5 | 380.6 | 120.5 |

| Neumonía | 494.6 | 97.0 | 619.3 | 90.3 |

| Embarazo | 525.6 | 396.8 | 12.5 | 34.4 |

| Diabetes | 568.7 | 117.8 | 654.8 | 89.9 |

| Epoc | 359.8 | 115.1 | 223.4 | 87.2 |

| Asma | 359.0 | 135.4 | 138.0 | 54.7 |

| Inmunosupresión | 214.9 | 107.4 | 85.2 | 54.8 |

| Hipertensión | 670.4 | 108.3 | 648.4 | 90.0 |

| Otras enfermedades | 357.8 | 134.5 | 201.4 | 69.1 |

| Cardiovascular | 388.8 | 99.6 | 270.5 | 57.1 |

| Obesidad | 710.8 | 103.4 | 422.5 | 64.9 |

| Renal crónica | 283.9 | 134.6 | 178.8 | 78.9 |

| Tabaquismo | 702.3 | 113.2 | 354.7 | 50.5 |

| UCI | 331.9 | 137.4 | 263.0 | 107.5 |

Fuente: cálculos propios con base en información de Datos Abiertos COVID-19, de la Secretaría de Salud, descargados de: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

Es importante hacer mención que diversos autores en investigaciones sobre la pandemia COVID-19, encontraron que la presencia de multimorbilidad o comorbilidad asociada a COVID-19, ha demostrado que se potencia las posibilidades de complicación y riesgo de fallecimiento (Fernández, 2020; Valdés-Bango, Meler, Cobo, Hernández, Caballero, García, Ribera, Guirado, Ferrer, Salvia, Figueras, Palacio, Goncé y López, 2020; García-Pachón, Zamora-Molina, Soler-Sempere, Baeza-Martínez, Grau-Delgado, Padilla-Navas y Gutiérrez, 2020; Hidalgo-Blanco, Andreu- Periz y Moreno-Arroyo, 2020; Álvarez-Rocha, Alos, Blanquer, Álvarez-Lerma, Garau, Guerrero, Torres, Cobo, Jorda, Menéndez, Olaechea y Rodríguez, 2020; entre otros).

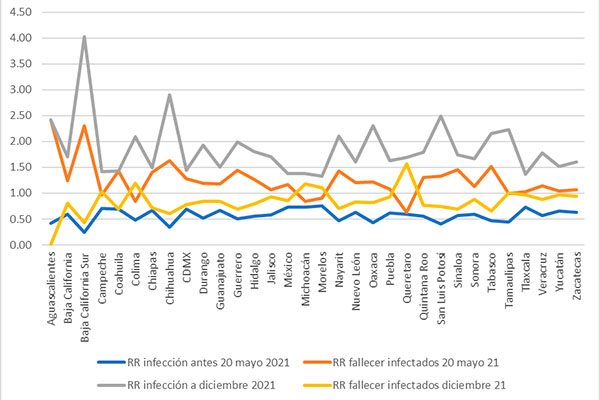

Por último una manera simple de determinar los cambios radicales a partir de la aplicación de las vacunas es mediante el cálculo de riesgos relativos (RR) a nivel entidad. Si se analizan los riesgos relativos de fallecer antes del 20 de mayo de 2021 y posteriormente del 21 de mayo hasta el 31 de diciembre, se observa que en el primer periodo el riesgo de infección en México era menor que en diciembre (ver gráfica 1).

Es decir, con el paso del tiempo y al existir un mayor número de contagiados, el riesgo de contagio aumentó no obstante la presencia de las vacunas. Sin embargo, el riesgo de fallecer posteriormente al 21 de mayo y hasta el 31 de diciembre del año 2021 fue menor, lo que valida que las vacunas cumplieron con la función esperada.

Gráfica 1

México: comportamiento de los riesgos relativos en dos periodos, antes de mayo 20 y posterior a esa fecha, del año 2021, según entidad federativa de residencia de la población hablante de lengua indígena

Fuente: elaboración propia, con información de Datos Abiertos COVID-19, de la Secretaría de Salud, descargados de: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

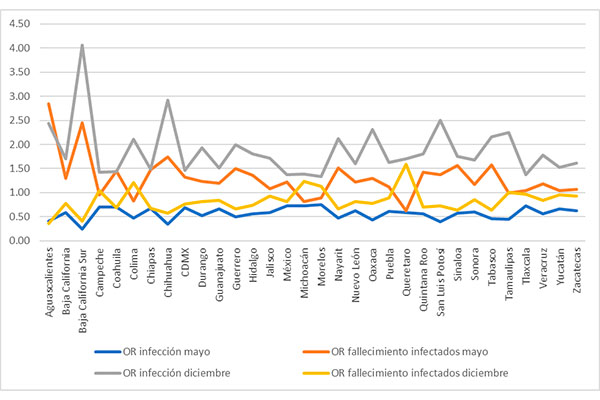

Esta información se robustece con el cálculo de los odds ratio (OR), retrospectivamente es posible aseverar que el contagio es más factible que ocurra antes del 20 de mayo que después de esa fecha. Lo mismo ocurre con la propensión de fallecer, antes del 20 de mayo es mayor la probabilidad de defunción que después de esa fecha, cuando se observa una disminución incluso hasta el 31 de diciembre de 2021 (ver gráfica 2).

Es importante explicar que Matemáticamente un Odd Ratio (OR) corresponde a un cociente entre dos odds, siendo un odd una forma alternativa de expresar la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés o de presencia de una exposición, es decir el número de eventos ocurridos entre el número de eventos ocurridos. Desde un punto de vista metodológico, los OR pueden ser calculados en diseños prospectivos, retrospectivos y transversales.

Revisando los riesgos relativos y los odds ratio con respecto a los cambios observados a partir de la aplicación de las vacunas a nivel nacional, muestran comportamientos similares a los observados en el contexto de las entidades. Los riesgos relativos de fallecer antes del 20 de mayo de 2021 y posteriormente del 21 de mayo hasta el 31 de diciembre, se observa que en el primer periodo el riesgo de infección en las diferentes edades desplegadas era menor que en diciembre. Es decir, con el paso del tiempo y al existir un mayor número de contagiados, el riesgo de contagio aumentó no obstante la presencia de las vacunas, aunque hay comportamientos diferenciados a partir de las edades extremas.

Gráfica 2

México: comportamiento de los odds ratio en dos periodos, antes de mayo 20 y posterior a esa fecha, del año 2021, según entidad federativa de residencia de la población hablante de lengua indígena

Fuente: elaboración propia, con información de Datos Abiertos COVID-19, de la Secretaría de Salud, descargados de: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

Sin embargo, el riesgo de fallecer posteriormente al 21 de mayo y hasta el 31 de diciembre fue menor que antes de esa fecha, lo que valida que las vacunas cumplieron con la función esperada.

Esta información se robustece con el cálculo de los odds ratio y retrospectivamente es posible aseverar que el contagio es más factible que ocurriera antes del 20 de mayo que después de esa fecha. Lo mismo ocurrió con la propensión de fallecer, antes del 20 de mayo fue mayor que después de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Conclusiones

Si se avanza en la inmunización contra el COVID-19 se disminuye de forma sostenible los contagios, letalidad y mortalidad a causa de este virus.

Aunque se alcanzó para el ocho de julio de 2022 un 71.29% de la población con al menos una dosis de vacuna y un 63.10% de la población con dos dosis de inmunización contra el virus COVID-19, las bajas en la mortalidad, transmisión del virus y letalidad se observan de manera significativa.

La presencia de multimorbilidad o comorbilidad asociada a COVID-19, ha demostrado que se potencia las posibilidades de complicación y riesgo de fallecimiento, validando lo referido por Fernández quien encontró una asociación estrecha entre la población que padece patologías crónicas como pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes y los problemas cardiacos.

Los resultados descritos anteriormente se validan con el cálculo de los riesgos relativos y los odds ratio de infección y fallecimiento para el total de la población a nivel nacional, así como del fallecimiento en el contexto nacional, solo para los infectados de COVID-19, según sexo, para los periodos de corte, antes del 20 de mayo y después del 21 de mayo de 2021.

Estos resultados son muy similares a los observados en las entidades federativas, lo que permite aseverar que las vacunas contra el COVID-19, cumplieron su función de controlar el contagio, la mortalidad y la letalidad de este virus.

¿Quién es?

Asael Ortiz Lazcano es Dr. en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, tiene el posdoctorado en Democracia y participación política. Es profesor investigador del Área Académica de Sociología y Demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.