Antiguo adversario

Por Isaac Aguilar

Fotografía: Investigadora y Especial

Nuestro presente se encuentra marcado por la emergencia sanitaria que se vive a nivel global, puede ser algo duro decirlo, pero el COVID-19 es parte del presente y lamentablemente será parte del futuro.

Si bien, estas situaciones son algo que quisiéramos evitar a toda costa, también son un recordatorio de lo vulnerables que somos y también de que, sin importar cuánto avancemos en las distintas ciencias y disciplinas las enfermedades no se quieren rezagar en la carrera. Hoy por hoy, los profesionales de la salud agotan hasta la última partícula de sudor en su esfuerzo para prevenir más decesos a nivel mundial por un frente y encontrar la cura, la vacuna o la fórmula capaz de afrontar a un coronavirus, que, con el factor sorpresa, ciertamente dio la estocada en esta inesperada batalla para todos.

Pero, ¿en dónde está la complejidad de la situación? A priori podríamos concluir rápidamente que, al tratarse de un virus completamente nuevo, el poco conocimiento acerca de cómo combatirlo, detenerlo y erradicarlo es la manzana de la discordia en este rompecabezas que no es un tema menor, pues lo que se encuentra en riesgo todos los días es la vida humana.

Sin embargo, el frenético ritmo al que nos vimos obligados a asentarnos nos hizo olvidar un detalle: las enfermedades han sido una constante en la historia de la humanidad; cada época, cada siglo, cada rastro de historia que podemos leer, que nos cuentan o que estudiamos testifican los numerosos encuentros que la humanidad ha tenido con este antiguo adversario.

Plagas, epidemias, aislamiento colectivo, buscar un remedio y las siempre trágicas pérdidas humanas no son más que el eco de una batalla que continúa al día de hoy y donde ahora, nosotros somos los protagonizas de su más reciente episodio.

Desastres sanitarios a nivel mundial

Representación de un doctor en las epidemias de la Edad Media.

En entrevista para esta revista, la profesora investigadora del Área Académica de Historia y Antropología Celia Mercedes Alanís Rufino compartió una visión de la situación actual, así como un texto de su autoría con datos certeros que nos permiten conocer como la humanidad ha hecho frente a las distintas enfermedades y epidemias que han surgido en la historia. Comenzando en la Grecia clásica cuando acontecieron desastres de graves consecuencias como la “Plaga de Atenas”, en el siglo V antes de Cristo. Se le atribuye a Hipócrates, el padre de la Medicina, el término de epidémico y endémico para referirse a los padecimientos que eran propios o no de un determinado lugar. Desde entonces existen diversos registros históricos que dan cuenta de la aparición de distintas enfermedades que asolaron y diezmaron a las poblaciones.

Tal fue el caso de “la Peste de Justiniano” y las distintas oleadas de esta enfermedad que se dieron durante la Edad Media, siendo las del siglo XIV de las más conocidas por los estragos que causó en pérdidas de vidas y en las transformaciones de la vida de aquellas sociedades.

Además de la peste, otras enfermedades contagiosas transmitidas por pulgas, piojos, mosquitos, ratas, bacterias y virus han marcado la historia de la humanidad y lo seguirán haciendo.

Las enfermedades en México

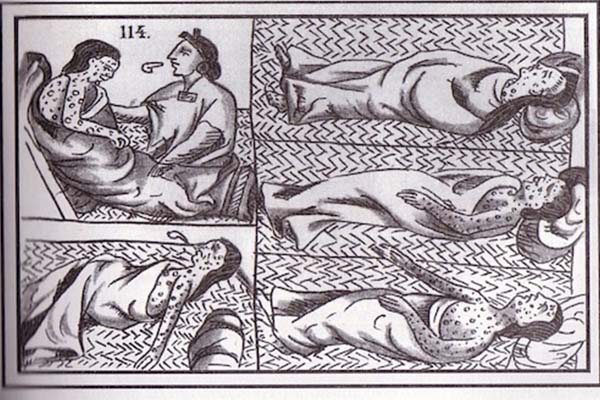

Los estragos de la viruela en la Nueva España en el siglo XVI de acuerdo al Códice Florentino.

En el caso del territorio que hoy es México también hay registros sobre las enfermedades de alcances epidémicos. Se tiene conocimiento de las distintas epidemias de viruela, de matlazahuatl, o de cocoliztli que afectaron a buena parte de la población.

A estas enfermedades se sumaron a lo largo de los siglos los estragos de la sífilis, el cólera, el tifo, la fiebre amarilla, la peste y otras más como la llamada gripe española de 1918.

Se conoce en algunos casos el número de personas que murieron por estas enfermedades gracias a los registros que se encuentran en los archivos parroquiales y los civiles a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Un caso aparte es la viruela (digna de un artículo propio y largas horas de conversación), pues se trata de la única enfermedad que se ha logrado erradicar gracias a la vacuna que se descubrió a finales del siglo XVIII. Antecedente que en nuestro contexto funge como inspiración y prueba vital de que, sin importar los obstáculos, no es una meta inalcanzable o utópica.

Acercarnos a las enfermedades a lo largo de la historia nos permite comprender las distintas formas culturales sobre cómo se ha entendido la enfermedad y la salud, sobre el desarrollo de ciencia, de los avances tecnológicos, de la Medicina como una rama del saber, de los hospitales, de los responsables del cuidado de la salud y también conocer, aunque no siempre es posible, las voces de los enfermos.

Desde la Historia, la Antropología, la Demografía, la Salud Pública y la Epidemiología, entre otras disciplinas, se han hecho investigaciones valiosas sobre las enfermedades tanto en México como en otras latitudes. Sin duda, el presente que estamos viviendo es lo que nos está llevando a preguntarnos qué sucedió en otras épocas cuando vivieron enfermedades de gran alcance.

Reflexión desde el pasado para enfrentar el futuro

Cuidado de los enfermos durante el Porfiriato.

Celia Mercedes Alanís Rufino, doctora en Historia y profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Área Académica de Historia y Antropología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), compartió su percepción respecto a este tema desde la perspectiva histórica.

Destacó como un parteaguas, el momento en el cual el ser humano pasó de ser nómada a sedentario. “Sin duda alguna, el periodo Neolítico en el año 3000 antes de Cristo fue un momento clave, cuando los habitantes pasan de ser nómadas a sedentarios, el uso del fuego, el entender cómo funciona la agricultura, asentarse y la domesticación de las especies resultó en la convivencia entre humanos y animales, lo que a la larga trajo las primeras enfermedades transmitidas de animal a persona, como por ejemplo la tuberculosis. Fue digámoslo así, el costo por el avance de la humanidad, además de que las enfermedades comenzaron a viajar y propagarse más rápidamente”.

El impacto sobre el entorno natural resultó ser un factor determinante, no solo para aquellos tiempos sino desde ese entonces y hasta la actualidad.

La investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) señaló que “romper el ambiente que nos rodea e invadir los espacios naturales genera contacto y enfermedades, y realmente es una problemática cultural. Se debe inculcar un respeto por la naturaleza y buscar dejar una huella menos agresiva hacia nuestro entorno”.

Además, compartió el peso cultural que a lo largo de la historia y, según el contexto de cada sociedad, influía en cuanto a la percepción de las enfermedades de alto contagio. “Cada época tiene un conjunto de cuestiones culturales para interpretar la enfermedad, Hipócrates y la medicina humoral o la sociedad religiosa de la Edad Media que veía como un castigo divino todo lo que acontecía, incluidas las técnicas de aislamiento y cuarentena para combatirla, como la peste negra en el siglo XIV”, indicó.

Los sobrevivientes de aquellos días pudieron comenzar de cero y eso también trajo a la postre numerosos avances…

Agregó que a pesar de haber sido uno de los episodios más tristes de la historia, la peste negra fue uno de los factores que permitió el paso hacia La Ilustración: “la llegada de la medicina moderna, inició El Renacimiento, mejor sueldo para los trabajadores, mas tierras, movilidad económica, arte y ciencia como piedras angulares, volver al origen de todo. Los sobrevivientes de aquellos días pudieron comenzar de cero y eso también trajo a la postre numerosos avances para el combate a las enfermedades”.

Asimismo, mencionó la situación pasada del cuidado de la salud y el peso que el modelo religioso y social de ese entonces condicionaba mucho las cosas. “El cuidado de la salud es una cuestión que nos corresponde a todos, en el pasado tenía un modelo caritativo apegado a las bases del cristianismo, donde la pregunta ‘¿Qué haría Jesús?’ servía como motivación para buscar ayudar al prójimo. Los hospitales eran o particulares para la clase privilegiada o religiosos, con la iglesia interviniendo para no solo tratar el cuerpo sino salvar el alma. Al llegar La Ilustración el enfoque cambia, los médicos trabajan y aprenden para combatir enfermedades bajo un conocimiento teórico y ahora interviene muchísima gente”.

Mercedes Alanís Rufino, profesora investigadora y coordinadora de la Maestría en Historia.

Otro de los aspectos destacados fue la intervención de las distintas disciplinas que, desde la visión de Mercedes Alanís, se complementan para un objetivo común. “Los sucesos son más complejos de lo que parecen, los campos sociales tienen que interactuar, esta situación ha sido útil para definir la vocación de muchos y dar realce a áreas poco valoradas. Ahora más gente mira al pasado, analiza las herramientas de ese entonces y se hacen preguntas desde el presente al pasado ¿Cómo reconocieron la enfermedad?, ¿Qué hicieron?, el conocimiento del ayer y del ahora es educativo, es el resultado de la gente que nos precede”, añadió.

Finalmente, compartió una pequeña reflexión sobre la situación actual y lo que podemos aprender e implementar como miembros activos de este evento histórico. “Esto vino a mostrarnos que nadie tiene nada asegurado, fue un desequilibrio total al ritmo al que ya estábamos acostumbrados con cierta comodidad. Podemos reflexionar acerca de nuestro papel en el mundo, en la historia y en el lugar que nos rodea, hay que prestar atención a la salud y sobretodo tener empatía. Cuidarme yo para cuidar de mi entorno. Si todo se canaliza hacia lo positivo, nuestra manera de socializar y el reto de cambiar nuestras actividades, traerá aprendizaje y nuevas formas de convivencia”, concluyó.

Ahora más gente mira al pasado, analiza las herramientas de ese entonces y se hacen preguntas…

La historia la escribimos nosotros todos los días, nuestro transitar por el presente y el vistazo que echamos al pasado colaboran al futuro que un día tomarán las futuras generaciones para aprender tanto de nuestros aciertos, como nuestros errores. Hoy toca enfrentar a un virus nuevo, que trae consigo incertidumbre e irreparables pérdidas humanas, como aquellas mortales enfermedades que precedieron a esta.

Tal vez sea su turno en la historia, pero también es el nuestro: México ha lidiado con situaciones de ese calibre anteriormente y seguramente no será la última batalla, pero si algo podemos aprender de este voraz y antiguo adversario es que sin importar que tan fuerte sea, no será invencible.

La Doctora Celia Mercedes Alanís Rufino actualmente funge como coordinadora de la Maestría en Historia; labora en la máxima casa de estudios en la entidad desde el año 2013. Igualmente, coordina el Seminario permanente “La historia y las ciencias” que inició en 2019, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre dedicará sus sesiones de forma virtual para abordar los temas de “El arte y las epidemias en la historia”.